IACS

Institute for Applied Computer Science

Aufgaben und Ziele des IACS sind es:

- die anwendungsnahe Forschung im Bereich der Informatik durchführen und verstärkt Drittmittel einwerben

- den Austausch zwischen Forschung und Lehre insbesondere in den Master-Studiengängen zu intensivieren

- den regionalen Technologie-Transfer weiter zu fördern

- Absolventen und Absolventinnen zu befähigen, marktfähige Produkte zu entwickeln und damit ggf. ein Unternehmen zu gründen

Es ist in Competence Center (CC) gegliedert. Das IACS wird vom Leiter und seinem Stellvertreter geleitet. Die Mitgliedschaft steht dem gesamten wissenschaftlichen Hochschulpersonal der Hochschule Stralsund offen.

Int. Workshop Data Science in Finance

Int. Workshop Data Science in Finance (05.06.2023)

- Rabea Aschenbruck: „The k Prototypes Algorithm for Clustering Mixed-Type Data"

- Anna Denkowska, Stanisław Wanat: "Systemic Risk Modeling in the Insurance Sektor based on the Copula-DCC-GARCH-MST-DTW model"

- Grzegorz Korbela: "Modeling human mortality with the usage of macroeconomic factors"

- Krystian Szczęsny, Stanisław Wanat: "Risk Aggregation in Solvency Capital Requirement: Deep Neural Networks, C-vine Copulas in identifying marginal distributions and multidimensional copula"

- Gero Szepannek: „mlr3shiny – a Graphical User Interface for State of the Art Machine Learning", „Measuring Fairness of Credit Scoring Models"

- Jan Wosnitza: „Calibration of PD Models and Quantification of their General Estimation Error (MoC C)"

Kolloquium des IACS

31.05.2021, 15:45-17:15, Anna Grimaldo (IACS): Combining machine learning with visual analytics for explainable forecasting of energy demand in prosumer scenarios.

https://us02web.zoom.us/j/88387974729

07.06. Dr. Owen Mackwood (IACS): Efficient learning in neuromorphic systems.

14.06. Sebastian Plotz (IACS): Attacks on protocols used to control drones.

21.06. Tilo Zülske (IACS): Simulation of cell nucleus structures on high performance computing clusters.

The event will take place as a zoom meeting.

Workshop on „Synaptic Plasticity“ 14.-15.01.2020

Co-organising Workshop on „Synaptic Plasticity“ at the European Insitute for Theoretical Neuroscience (EITN), Paris:

https://www.eitn.org/index.php/calendar-event/eventdetail/732/-/workshop-on-synaptic-plasticity

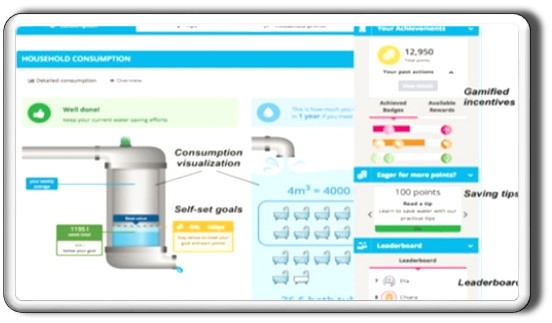

Energiesparen mit neuer App "MyEnCOMPASS"

Ein um 20 % geringerer Stromverbrauch ist das Ergebnis der von der Hochschule Stralsund mitentwickelten Energiespar-App MyEnCOMPASS. In einem Pilotprojekt wurde sie an zwei deutschen Schulen getestet. Die App wurde innerhalb des EU-Projekts enCOMPASS entwickelt, um Nutzer zum Energiesparen zu bewegen, indem sie ihnen Informationen, Tipps und interaktive Visualisierungen ihres Verbrauchs anzeigt.

R Usertreffen Stralsund

06.11.2023

- "Model based clustering with the packages mclust - teigen - mixsmsn, Marta Nai Ruscone (University of Genova, Italy)

31.05.2023

- "Application of R in the analysis of the influence of macroeconomic policy on life expectancy", Anna Denkowska and Grzegorz Korbela (Cracow University of Economics)

- "dataquieR — Data Quality Assessments with R", Stephan Struckmann (Uniklinikum Greifswald Greifswald)

23.11.2022

- "Tools for cluster validation", Christian Hennig (Universita di Bologna) Folien Daten

- "Measuring emotions in domestic pigs – and how to prepare a reproducible workflow for publication", Anja Eggert (Forschungsinstitut für Nutztierbiologie, Dummersdorf)

13.07.2022

- "Deskriptive Datenanalysen im Tidyverse", Lars Koppers (Science Media Center, Köln)

- "mlr3shiny – State-of-the-Art Machine Learning Made Easy", Laurens Tetzlaff (Jheronimus Academy of Data Science, 's-Hertogenbosch, NL)

17.11.2021

- "As fast as it gets? Challenging R(cpp) with Julia", Philipp Wittenberg & Philipp Adämmer (Helmut Schmidt Universität Hamburg)

- "Pathway/Disease enrichment analysis using Bioconductor package", Neetika Nath (Institut für Bioinformatik, Universitätsmedizin Greifswald)

- "Schnittmengenvisualisierung mit ComplexUpSet - ein Anwendungsbeispiel in der Blutkulturdiagnostik", Marcus Vollmer (Institut für Bioinformatik, Universitätsmedizin Greifswald)

28.04.2021

- "Die perfekte Grafik mit R - base schlägt gg", Ulrike Grömping (BHT Berlin).

20.11.2019

- „Einführung in Bayesverfahren“, Christian Röver (Universität Göttingen)

- "R Coding Challenge“ – Mario Trouillier (Universität Greifswald)

13.03.2019

- „Circular visualization in R & having fun", Yvonne Gladbach (Universität Rostock)

- "Dimensionsreduktion... von PCA bis HDA -- Heteroskedastische Diskriminanzanalyse (und wofür sie gut ist)", Gero Szepannek (Hochschule Stralsund)

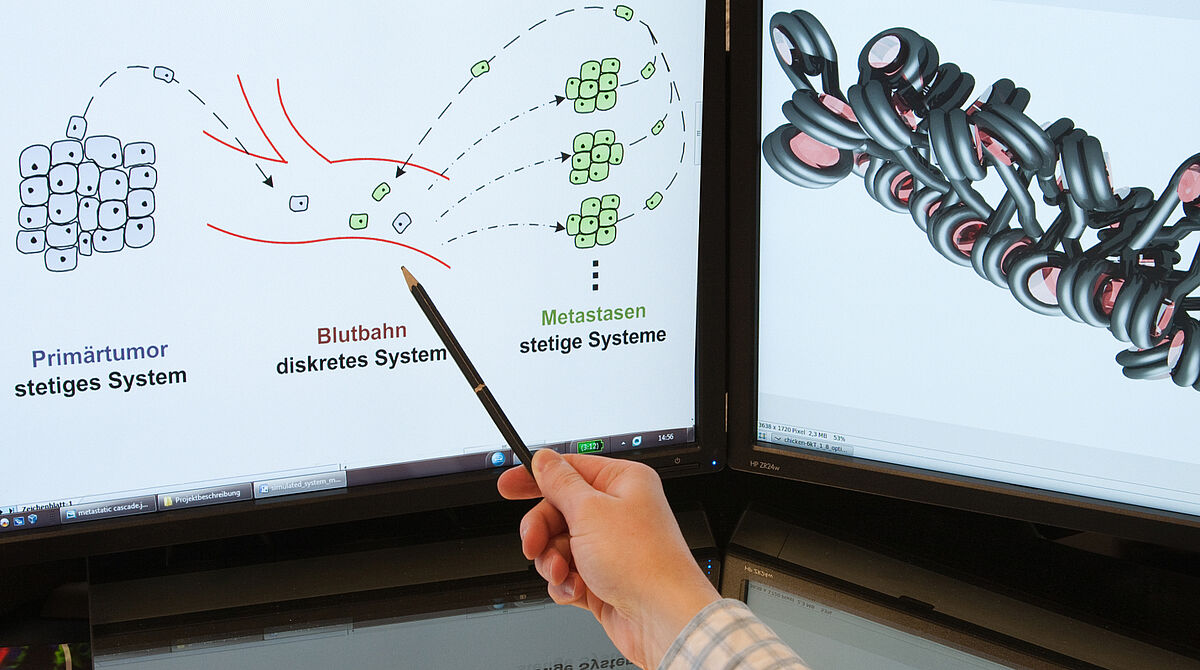

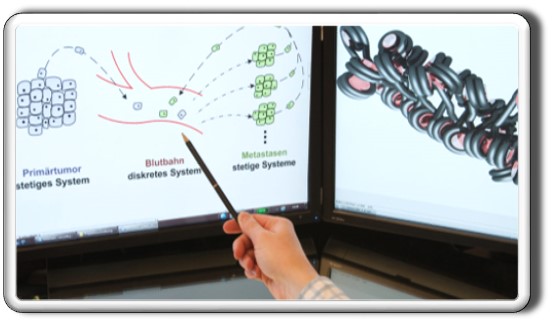

IACS Vortrag 04.06. Simulation von Tumorerkrankungen

Bertin Hoffmann, der am IACS an seiner Promotion arbeitet, wird am Montag 04.06. um 15:45 in Haus 4 / Hörsaal 6 im Rahmen des IACS –Kolloquiums über aktuelle Ergebnisse seines Projekts berichten.

Der Titel des Vortrags ist:

Analyse und Simulation von Tumorerkrankungen und was wir daraus lernen

Abstract

Trotz intensiver Forschung sind viele Mechanismen bei Krebserkrankungen noch immer nicht verstanden. Wichtige Fragestellungen sind u.a. : Wann beginnt der Prozess der Metastasierung? Sind Metastasen selbst in der Lage Metastasen zu streuen? Welchen Einfluss haben Behandlungsstrategien auf das Wachstum der Tumore bzw. Metastasen?

An der Hochschule Stralsund (IACS, CC Bioinformatics) wurde ein Computermodell entwickelt, mit dem verschiedenste Szenarien zu einer Fragestellung simuliert und miteinander verglichen werden können. Im Vergleich mit klinischen und experimentellen Daten können so offene Fragestellungen geklärt oder Hinweise für weitere Forschungsprojekte gegeben werden.

Auch Behandlungen, wie die Entfernung des Primärtumors, Chemotherapie oder Bestrahlung können im Computermodell simuliert werden. Anhand der Vorhersagen des Modelles kann somit eine optimale Behandlungsstrategie geplant werden.

Der Vortrag gibt zunächst eine Einführung in die grundlegende Funktionsweise des Computermodells. Anschließend werden bisherige Ergebnisse der Arbeitsgruppe präsentiert und anhand von experimentellen Daten verschiedener immunabwehrgeschwächter Labormäuse mit Bronchialkarzinom und mehreren Metastasen in der Lunge das aktuelle Forschungsprojekt vorgestellt.

IACS Vortrag 14.05. Sicherheit von Drohnen-Kommunikationsprotokollen

Sebastian Plotz, der am IACS mit der Arbeit an seiner Promotion begonnen hat, wird am 14.05. um 15:45 in Haus 4 / Hörsaal 6 im Rahmen des IACS –Kolloquiums über sein Projekt berichten.

Der Titel des Vortrags ist:

Untersuchung der Sicherheit von Drohnen-Kommunikationsprotokollen

Abstract

Die Zahl der Drohnen im privaten Sektor steigt schnell an. Somit steigt auch das Risiko von Unfällen oder Zusammenstößen. Hierdurch können erhebliche Sach- oder Personenschäden entstehen. Dies betrifft insbesondere kritische Bereiche wie Flughäfen. Ein weiteres Risiko ist beispielsweise die Übernahme einer fremden Drohne während des Flugs.

Diese könnte nach erfolgreicher Übernahme gestohlen oder in eine Menschenmenge gesteuert werden und so ebenfalls erhebliche Schäden verursachen. Dies ist vor allem problematisch, da die Übernahme durch den Angreifer in den meisten Fällen nicht nachweisbar ist und somit der Eigentümer beziehungsweise der rechtmäßige Pilot der Drohne zur Rechenschaft gezogen wird.

Dieser Vortrag gibt zunächst einen Einblick in die Grundlagen der drahtlosen Kommunikation zwischen der Drohne und der Fernsteuerung.

Anschließend wird aufgezeigt, wie Protokolle zur Steuerung von Drohnen angegriffen werden können. Den Abschluss des Vortrags bildet eine Live-Demonstration, in der eine Drohne während des Flugs übernommen wird.

Neuer Vortragstermin 18.06.

Für das IACS-Kolloquium ist der 18.06. als weiterer Vortragstermin hinzugekommen. Es wird zwei Vorträge von Studierenden des Master-Studiengangs Informatik geben:

Tobias Schulz: Security-Strategien für hybride Cloud-Lösungen in kleinen und mittleren Unternehmen

Benjamin Schröder: Konzeptionierung und Evaluierung der Anbindung eines Gassensorsystems an eine standardisierte Schnittstelle

IACS Vortrag 23.04. Interaktive 3D-Volumenvisualisierung von Sonardaten

Am Montag 23.04.2018 um 15:45 in Haus 4/HS 6 wird Sven Kluge, Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung Rostock, im Rahmen des IACS-Kolloquiums einen Vortrag zum Thema halten.

Der Titel des Vortrags ist:

Interaktive 3D-Volumenvisualisierung von Sonardaten

Abstract

Die Weltmeere sind nicht nur komplexe und in weiten Bereichen unerforschte Ökosysteme und zudem das Rückgrat des weltweiten Handels. Die Meere leisten auch einen zentralen Beitrag zur Welternährung, sind Transitgebiet für Pipelines, Strom und Kommunikationsleitungen, spielen eine zentrale Rolle in der Energiewende als Lieferant für Wind- und Gezeitenstrom und sind Lagerstätte für fossile Brennstoffe sowie mineralische Rohstoffe. Die Erforschung, der Schutz und die schonende Nutzung der maritimen Ressourcen sind auf leistungsfähige Sensorsysteme angewiesen, die im Medium Wasser und in extremen Tiefen die Augen und Ohren ersetzen, die uns an Land befähigen die Umwelt zu erfassen.

Im Verbundprojekt „Akustisches Auge“ forscht das Fraunhofer Institut für Graphische Datenverarbeitung an der interaktiven Visualisierung von Sonardaten aus dem Maritimen Bereich. Üblicherweise werden Sonardaten in 2D-Ansichten analysiert und ausgewertet, wodurch der Bezug zu den umgebenden Schichten und Informationen verloren gehen kann. Deshalb wird in dem Forschungsprojekt untersucht, inwiefern der Prozess der interaktiven Datenexploration durch geeignete 3D-Visualisierungen unterstützt und verbessert werden kann. Zusätzlich wird die Möglichkeit der automatischen Material- und Objekterkennung unter Wasser erforscht.

Der Vortrag zeigt einen Überblick über das Verbundprojekt „Akustisches Auge“ und geht dann detailliert auf die Vorgehensweisen und Probleme zur Auswertung und Visualisierung von Sonardaten ein.

Vortrag 16.04. Funksicherheit am Beispiel von SmartHome

Am Montag 16.04.2018 um 15:45 in Haus 4/HS 6 wird Johannes Pohl, IACS/Hochschule Stralsund, im Rahmen des IACS-Kolloquiums einen Vortrag zum Thema halten.

Der Titel des Vortrags ist:

Wer ist hier der Herr im Haus? – Funksicherheit am Beispiel von SmartHome

Abstract

Das Internet of Things allgemein und SmartHome im speziellen erleichtern unseren Alltag. Durch intelligente Heizthermostate lässt sich Geld sparen und mit funkgesteuerten Türschlössern fallen nie wieder die Einkäufe beim Türaufschließen auf den Boden.

Dieser Komfort birgt jedoch auch Risiken. Was ist, wenn die Kommunikation zwischen Fernbedienung und Türschloss nicht hinreichend abgesichert ist? Dann betreten Einbrecher das Haus ohne Spuren zu hinterlassen. Solche Angriffe sind längst Realität und dennoch sichern Hersteller ihre Produkte nur mäßig ab.

In diesem Vortrag wird gezeigt, welche Schritte notwendig sind, um die Kommunikation zwischen SmartHome Geräten abzuhören, zu verstehen, und zu manipulieren. Dies wird an einem praktischen Beispiel demonstriert. Es ist kein Vorwissen erforderlich, alle theoretischen Grundlagen werden während des Vortrags vermittelt.

Termine IACS-Kolloquium 2018

Das IACS-Kolloquium 2018 findet im Sommersemester montags 15:45-17:15 in Haus 4/Hörsaal 6 statt.

Die folgenden Vorträge sind geplant:

16.04. Johannes Pohl (IACS): HF Hacking am Beispiel von Smart Home

23.04. Sven Kluge (Fraunhofer IGD Rostock): Interaktive 3D-Volumenvisualisierung von Sonardaten

07.05. Dr. Michael Ruff: Agiles Projektmanagement am Beispiel einer Software für Gebäudeleittechnik

14.05. Sebastian Plotz (IACS): Untersuchung der Sicherheit von Drohnen-Kommunikationsprotokollen

04.06. Bertin Hoffmann (IACS): Analyse und Simulation von Tumorerkrankungen

Genauere Informationen zu den Vorträgen werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Vortrag 22.05. Automatische Spracherkennung zur Analyse von Gesang

Am Montag, 22.05.2017, um 15:45 in Haus 4/HS 6 wird Anna Kruspe, Fraunhofer IDMT Ilmenau, im Rahmen des IACS-Kolloquiums einen Vortrag zum Thema

Anwendungen von Techniken der automatischen Spracherkennung zur Analyse von Gesang

halten.

Abstract

In den letzten 15 Jahren hat das Feld des Music Information Retrievals (MIR) viele interessante Ansätze zur computerbasierten Analyse von Musik hervorgebracht. Ein Aspekt, der bisher jedoch noch nicht viel Aufmerksamkeit erfahren hat, ist der textliche Inhalt von Gesangsstimmen. In diesem Vortrag wird ein Überblick über die Anwendung von Technologien der Automatischen Spracherkennung (ASR) auf Gesang gegeben. Frau Kruspe wird im Speziellen ihre eigenen Arbeiten zu den Themen Sprachenidentifikation, Schlagwortsuche und Text-zu-Gesangs-Alignment vorstellen.

Vortrag 08.05. Berechnung von Fahrplänen des Schienengüterverkehrs

Am Montag 08.05.2017 um 15:45 in Haus 4/HS 6 wird Reyk Weiß, TU Dresden, im Rahmen des IACS-Kolloquiums einen Vortrag zum Thema

Automatische Verfahren zur Berechnung von Fahrplänen des Schienengüterverkehrs

halten.

Abstract

Die Fahrplanung im Schienenverkehr ist eine komplexe Aufgabe, die auch heutzutage noch sehr erfahrene Mitarbeiter benötigt, um für stark befahrene Streckenabschnitte verlässliche Fahrpläne konstruieren zu können. Neue Trassen in einen bereits sehr engen Fahrplan einzulegen ist ein zeitlich sehr aufwändiger und iterativer Prozess, der darüber hinaus häufig schlechtere Qualität für die neu eingelegten Trassen bedingt.

Zwar nutzen heutzutage die meisten Eisenbahnunternehmen als Unterstützung für die Erstellung der Fahrpläne Computerprogramme, dennoch sind diese Programme eher mit virtuellen Zeichenbrettern zu vergleichen, da sie den Bearbeiter zwar auf Konflikte hinweisen, aber keine automatischen Entscheidungen bei der Fahrplanerstellung treffen.

Somit werden Fahrpläne auch heute noch genauso wie im 19. Jahrhundert in erster Linie manuell erstellt und sind daher auch nicht mathematisch optimal.

Folglich besteht die Notwendigkeit für hoch optimierte, automatisierte Algorithmen und deren intelligente Vereinigung. Eine derartige Realisierung spiegelt sich in dem Software-System TAKT wider, das in enger Zusammenarbeit mit der TU Dresden und der DB Netz AG entwickelt wird. Die Implementierung bietet völlig neue Ansätze um die verschiedenen Probleme der Fahrplanung zu lösen.

Vortrag 24.04. Visualisierung von Nervenfasern

Am Montag 24.04.2017 um 15:45 in Haus 4/HS 6 wird Thomas Schult, IACS/HS Stralsund, im Rahmen des IACS-Kolloquiums einen Vortrag zu folgendem Thema halten.

Vom Labor in die Klinik: Visualisierung von Nervenfasern aus diffusionsgewichteten Daten der Magnetresonanztomographie

Abstract

Die diffusionsgewichtete MRT-Bildgebung ist ein nützliches Werkzeug bei der Diagnostik und Operationsplanung von Tumorerkranken des Gehirns. Allerdings weisen die Verfahren, die zu diesem Zweck aktuell in der klinischen Routine eingesetzt werden, Ungenauigkeiten in bestimmten Hirnbereichen auf oder sind stark von Nutzereingaben abhängig.

Aus diesem Grund wurde in unserer Arbeitsgruppe ein Verfahren entwickelt, das die zuvor genannten Probleme vermeiden soll. Um die sogenannte A-Glyph LIC Methode vom Labor in die Klinik zu bringen, wurde eine Software zur Evaluierung entwickelt.

Der Vortrag gibt zunächst eine Einführung in die grundlegende Funktionsweise der Methode. Anschließend wird darauf eingegangen, welche Schritte notwendig waren, um das Verfahren Neuroradiologen und -chirurgen zugänglich zu machen. Es werden des Weiteren klinische Beispiele gezeigt, Vergleiche mit Verfahren der klinischen Routine angestellt sowie auf die Fragestellungen der geplanten Evaluierung der Methode anhand von Tumorpatienten eingegangen.

Vortrag 03.04. IT-Sicherheit an der Universitätsmedizin Rostock

Am Montag 03.04.2017 um 15:45 in Haus 4/HS 6 wird Thomas Dehne, Universitätsmedizin Rostock, im Rahmen des IACS-Kolloquiums einen Vortrag zum Thema

IT-Sicherheit an der Universitätsmedizin Rostock – Herausforderungen und Strategien

halten.

Abstract

- Die reale Gefahr anhand von aktuellen Angriffsszenarien

- Interessante Zahlen und Fakten zu existierende Sicherheitslücken

- Strategien im Kampf gegen Cyberkriminalität im „Einklang“ des Betriebes in einer Universitätsklinik

- Schwierigkeiten bei der Umsetzung von IT-Sicherheitsmaßnahmen

- Gesetzliche Rahmenbedingungen

IACS Kolloquium Termine 2017

Das IACS-Kolloquium 2017 findet im Sommersemester montags 15:45-17:15 in Haus 4/Hörsaal 6 statt.

Die folgenden Vorträge sind geplant

- 03.04.2017 Thomas Dehne, Universitätsmedizin Rostock: IT-Sicherheit an der Universitätsmedizin Rostock – Herausforderungen und Strategien

- 24.04.2017 Thomas Schult, IACS: Visualisierung von Nervenfasern aus diffusionsgewichteten Daten der Magnetresonanztomographie

- 08.05.2017 Reyk Weiß, TU Dresden: Automatische Verfahren zur Berechnung von Fahrplänen des Schienengüterverkehrs

- 22.05.2017 Anna Kruspe, Fraunhofer IDMT Ilmenau: Anwendungen von Techniken der automatischen Spracherkennung zur Analyse von Gesang

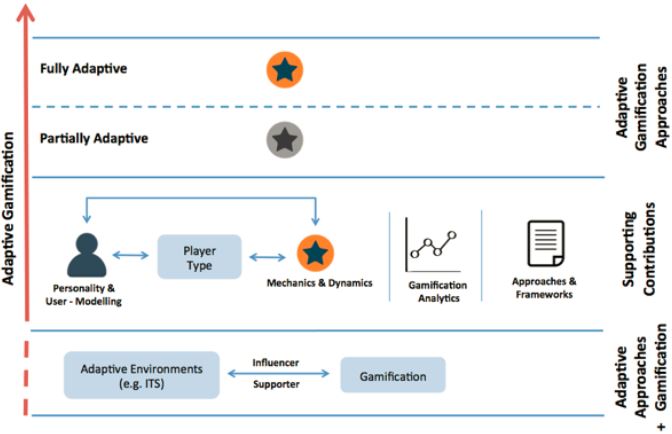

- 29.05.2017 Martin Böckle, IACS: User Centered Adaptive Gamification

Genauere Informationen zu den Vorträgen werden noch bekanntgegeben.

Projekte im CC Artificial Intelligence & Machine Learning

Das Competence Center Artificial Intelligence & Machine Learning forscht an der Schnittstelle von Informatik, Kognition und Wirtschaftswissenschaften von den Grundlagen in den Neurowissenschaften hin bis zu den Anwendungen in den Bereichen Data Science und künstliche Intelligenz.

Moderne Mobilfunknetze bilden das Rückgrat der Informationsgesellschaft.

Als Teil der kritischen Infrastruktur sind sie einerseits essenzielle Träger wesentlicher Kommunikations- und Informationsprozesse, andererseits aber auch hochgradig verwundbare Ziele von Angriffen. Zwar ist es qualifizierten Spezialisten mit Hilfe von Angriffserkennungswerkzeugen bereits heute möglich, Anomalien auf diesen Ebenen zu erkennen. Jedoch werden mit zunehmender Anwendungsbreite und -nutzung der Verbindungsaufbau und die Allokation der netzseitigen Ressourcen zunehmend dynamisch und komplex gestaltet, so dass traditionelle Monitoring-Werkzeuge an ihre Grenzen gelangen. Dringend notwendig bereits für die kurz- und mittelfristige Zukunft ist somit eine Monitoringsoftware, bei der keine sicherheitsrelevanten Anomalien unerkannt bleiben und gleichzeitig sowohl eine transparente und nachvollziehbare Begründung des Sicherheitsalarms als auch weitere Handlungsansätze für gezielte Nachforschungen und Gegenmaßnahmen aufgezeigt werden, so dass mit wenig Aufwand auf Alarme reagiert werden kann.

In dem Forschungsvorhaben wird der Einsatz von Large Language Modellen (LLMs) für das Sicherheitsmonitoring von Mobilfunknezten implementiert und evaluiert.

Im speziellen wird ergründet, wie die natürlichsprachige Ausgabe von LLMs genutzt werden kann, um eine Anomalieeinschätzung mit Argumentationsketten zu unterlegen, so dass diese den Netzwerküberwachungsspezialisten bei der Interpretation von Log-Daten bestmöglich in komplexen Situationen unterstütz und mittels dialogischer Mensch-Maschine Interaktion Ansatzpunkte für weitergehenden Aktionen bereitstellt.

Mit diesem Projekt werden Best-Practices zur domänenspezifischen Adaptierung von LLMs etabliert, die auch weit über den Bereich der Mobilfunk-Netzwerkverkehrsanalyse hinaus angewendet werden können. Insbesondere wird damit ein Verfahren entwickelt und etabliert, welches im Vergleich zu anderen Klassifikationsverfahren eine transparente, nachvollziehbare Erklärung der Klassifikation liefert.

Projektteam/Project team:

- Prof. Dr. Jan Sölter (Leiter, Ansprechpartner: E-Mail jan.soelter@hochschule-stralsund.de)

- Prof. Dr. Andreas Noack

- Maxim Dernovoi (wiss. Mitarbeiter)

Projektpartner: Gesellschaft für sichere Kommunikation

Zuwendungsgeber: BMBF und das Land MV im Programm “Forschung an HAW” (Förderkennzeichen 13FH625KX2)

Projektzeitraum: 1.4.2024-31.12.2028

Analyse des Effektes von Hyperparametern tiefer neuronaler Netzwerke zur Tonhöhen- und Instrumentenklassifikation aus der simulierten Antwort des menschlichen Hörnervs.

Projekt im Rahmen der MINT-Mentoring - Nachwuchsförderung für Studierende in Vorbereitung auf eine Karriere in der Forschung.

Projektlaufzeit: 01.08.2022 – 31.12.2022

Erstellung von deutschsprachigen Lehrmaterial zur Responsible Machine Learning.

Kooperation mit der Scientific Foundation SmarterPoland.pl.

Projektlaufzeit: 01.06.2022 – 31.10.2022

Projekt im Rahmen der hochschulinternen Forschungsförderung (01.01. - 31.12.2020)

Projekt im Rahmen der hochschulinternen Forschungsförderung (01.01. - 31.12.2019)

Umsetzung des KOKON Algorithmus zur Identifikation von Herb-drug interactions im Rahmen eines Unterauftrags des Kompetenznetzes Komplementärmedizin in der Onkologie.

https://www.kompetenznetz-kokon.de/home

Projektleiter: Prof. Dr. Gero Szepannek

Untersuchungsgegenstand des Projektes sind touristische Entwicklungsprojekte in Transformations- und Schwellenländern. Mit Hilfe von Instrumentarien des Text Mining sollen wahrgenommene Qualitätskriterien der Nutzer identifiziert und untersucht werden. Kooperation mit der HTW Berlin. Projektlaufzeit: 1.8.2019 - 31.7.2020.

Hochleistungscomputer verbrauchen sehr viel Energie (z.B. so viel wie unsere gesante Hochschule), um speziallisierte KI-Aufgaben zu lösen, und stoßen an physikalische Grenzen bei weiterer Minituarisierung. Natürliche intelligente System (z.B. das menschliche Gehirn) verbrauchen wenig Energie, sind aber flexibel. Deshalb entwickeln Hochschulen und Industrie (z.B. Intel und IBM) spezielle Hardware, die die Funktionsprinzipen des menschlich Gehirn kopieren: neuromorphe Systeme. Diese allerdings werden ganz anders programmiert und trainiert als klassische KI-System

Deshalb brauchen wir neue Lernverfahren, die auf solcher Neuromorpher Hardware laufen und in Anwendungen bessere Ergebnisse liefern als die klassische KI. Daran arbeiten wir im Teilprojekt „Learning and Memory“ des Human Brain Projektes, das von der EU gefördert wird:

https://www.humanbrainproject.eu/en/about/project-structure/subprojects/#SP4

Projekte im CC Human-Centered Intelligent Systems & Sustainability

Das Competence Center Human-Centered Intelligent Systems & Sustainability forscht an der Schnittstelle von Informatik und Wirtschaft(swissenschaften) – von den Grundlagen bis zu den Anwendungen. Dies umfasst Themen wie unter anderem E-Marketing und Social Networks, Modellierung von Geschäftsprozessen und wirtschaftlichen Zusammenhängen, E-Learning, Blended Learning und E-Assessment, Algorithm Engineering, Data Science, Visualisierung, Systems Thinking, System Dynamics, Social Computing, Crowdsourcing und Human Computation.

iKIDO - Interaktive KI-Erfahrungsräume für die Digitale Souveränität Jugendlicher

Das iKIDO-Projekt entwickelt eine neue Lösung zum Erwerb von KI-Kompetenzen für Jugendliche. Es werden interaktive „KI-Erfahrungsräume“ realisiert, die es ermöglichen KI-Methoden in konkreten Anwendungsbeispielen transparent zu erleben und ihre Mechanismen zu erkunden, sowie die Potentiale einer verantwortlichen und Risiken einer unreflektierten KI-Nutzung zu erkennen. Damit wird erfahrungsbasiertes Lernen über KI speziell für Jugendliche ermöglicht und mit Gamifizierung und Design Thinking stimuliert. Die Lösungen werden mit Jugendlichen entwickelt, und online und an realen Orten realisiert und erprobt. Dazu kooperieren Partner aus angewandter Forschung zur menschenorientierten KI und partizipativer Innovationsgestaltung mit Medienkompetenzzentren, Maker Spaces und MINT-Netzwerken. Es wird eine Ressource für den KI-Kompetenzaufbau im gemeinwohlorientierten Sektor realisiert, die einen Beitrag zur Schaffung der Grundlagen für gemeinwohlorientierte Nutzung „Künstlicher Intelligenz“ leistet.

Das Projekt wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert (2023-2025) und unter Leitung von Prof. Dr. Jasminko Novak mit den Projektpartnern European Institute for Participatory Media Berlin, meredo - Medienkompetenzzentrum Reinickendorf Berlin, dem MakerPort Stralsund und der nationalen Initative MINT Zukunft e.V. durchgeführt.

Hier geht es zur Webseite des Projekts.

KI-Exploratorium

Das Projekt KI-Exploratorium hat das Ziel, Studierenden ohne Programmierkenntnisse oder fachlichem Vorwissen die Grundlagen von KI zu vermitteln. Hierfür werden interaktive Lernexperimente konzipiert, anhand derer Studierende in kontrollierter Umgebung mit einer KI-Anwendung interagieren können, um dadurch ein konzeptionelles Verständnis von der Funktionsweise verschiedener KI-Methoden zu erlangen.

Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Wirtschaft und des Competence Centers Human-Centered Intelligent Systems & Sustainability des IACS umgesetzt und durch das Land Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen der TZV Digitalisierung unterstützt.

Anwendung der KI-Erklärbarkeitsforschung auf die Kommunikation in komplexen Krisensituationen

XAI4Covid ist Teil des ergänzenden Fördermoduls der Volkswagen-Stiftung, das darauf abzielt, Forschungsprojekte zu unterstützen, deren Ergebnisse nicht nur unmittelbar zur Bewältigung der Krise beitragen, sondern auch mittel- bis langfristig Impulse für die Bewältigung großer gesellschaftlicher Herausforderungen geben können. XAI4Covid untersucht, wie die Forschung zur Erklärbarkeit von KI-Systemen auf die Verbesserung der öffentlichen Kommunikation in komplexen Krisensituationen wie der COVID-19-Pandemie übertragen und angewendet werden kann. Es wird untersucht, welche KI-Erklärungstechniken eingesetzt werden können, um die Verständlichkeit der öffentlichen Kommunikation von Expertenwissen zu erhöhen (z. B. kontrastive und kontrafaktische Erklärungen), und wie sie angepasst werden sollten, um das Verständnis der Öffentlichkeit für Expertenentscheidungen in Krisensituationen zu verbessern (z. B. durch die Integration von persuasiven Kommunikationstechniken wie Storytelling). Dies soll Experten und Entscheidungsträgern neue Methoden an die Hand geben, um ihre Kommunikation zu verbessern und die öffentliche Akzeptanz und Umsetzung ihrer Empfehlungen zu erhöhen (z. B. COVID-19-Eindämmungsmaßnahmen, Impfungen).

Im Rahmen der bestehenden Kooperationsvereinbarung mit dem European Institute for Participatory Media arbeitet das CC Human-centred Intelligent Systems & Sustainability am Projekt XA4COVID mit den folgenden Projektpartnern zusammen:

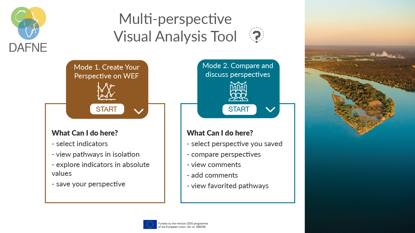

Virtuelles Verhandlungslabor für Multi- Stakeholder Umgebungen

Im Projekt VIVEL wird die wissenschaftlich-technischen Konzeption des „Virtual Negotiation Lab" unterstützt, eines virtuellen Verhandlungslabors für Multi-Stakeholder Umgebungen, im Kontext des EU Forschungsprojekts „DAFNE - Use of a Decision-Analytic Framework to explore the water-energy-food NExus in complex and trans-boundary water resources systems of fast growing developing countries".

Das Ziel des virtuellen Verhandlungslabors ist es, eine Online-Plattform zur Unterstützung von Multi-Stakeholder Dialogen und Entscheidungsprozessen in komplexen, transnationalen Problemlagen im sog. Wasser- Energie-Nahrung-Nexus unter Einsatz der interaktiver Wissensvisualisierung, Social Computing und aktueller IuK-Technologien bereitzustellen.

Förderung:

Forschungsauftrag des European Institute for Participatory Media e.V.

„POWER – Internet-Plattform für Bürgerengagement im nachhaltigen Umgang mit Wasserressourcen und wasserbezogenen Umweltrisiken"

Im Projekt POWER unterstützt das CC Human-Centered Intelligent Systems & Sustainability im Auftrag des European Institute for Participatory Media, die Einführung, wissenschaftlich-technische Adaptation und Evaluierung einer Internet-Plattform für Bürgerengagement (Digital Social Platform - DSP) zum nachhaltigen Umgang mit Wasserressourcen und wasserbezogenen Umweltrisiken im Kontext des Forschungsprojekts des Auftraggebers „POWER - Political and sOcial awareness on Water EnviRonmental challenges". Das Ziel der DSP ist es, eine Online-Plattform zur Unterstützung des Bürger- und Stakeholderengagements zum nachhaltigen Umgang mit Wasserressourcen und wasserbezogenen Umweltrisiken unter Einsatz der Techniken interaktiver Wissensvisualisierung und Gamifizierung bereitzustellen.

Im Rahmen dieses Projekts wird die Einführung und Evaluierung der Plattform in realweltlichen Piloten sowie ihre wissenschaftlich-technische Adaptation in einem iterativen, partizipativen Prozess unter Beteiligung der Nutzerzielgruppen unterstützt.

Förderung:

Forschungsauftrag des European Institute for Participatory Media e.V.

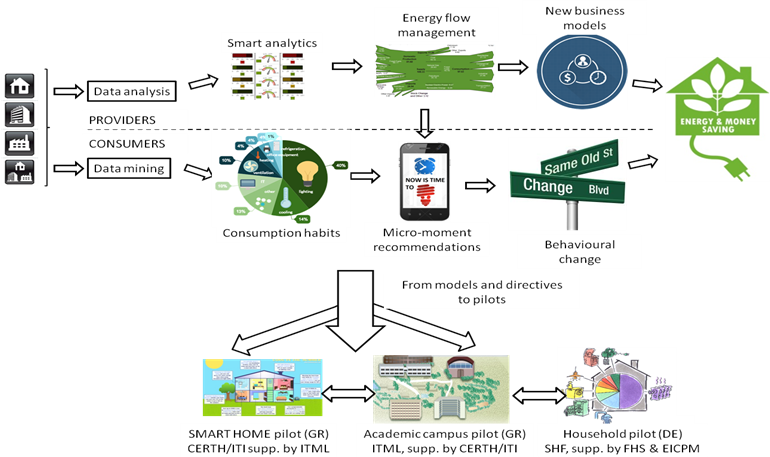

Smarte IT als Verhaltens-Coach für moderne Prosumer

Entwicklung von intelligenten IT Diensten für ein integriertes Energiemanagement

Die Erhöhung der Energieeffizienz sowie die Schaffung eines intelligenten Energiesystems, das alle Erzeuger und Verbraucher optimal aufeinander abstimmt, gehören zu den wichtigsten Maßnahmen für das Erreichen der Klimaund Energieziele der Bundesregierung. Das deutsch-griechische Kooperationsprojekt SIT4Energy entwickelt eine intelligente und benutzerfreundliche IT-Lösung für diesen Zweck. Dies befähigt sowohl Energieverbraucher als auch Energieversorger, die vorhandenen Energieverbrauchs- und Energieerzeugungsmuster besser zu verstehen und ihr Verbrauchsverhalten entsprechend darauf abzustimmen. Es entsteht ein integriertes „Prosumer“-freundliches System, das sowohl die Angebots- als auch die Verbrauchsseite betrachtet. So sollen Verhaltensänderungen stimuliert werden, um notwendige Effizienzgewinne realisieren zu können.

Projektpartner

- Hochschule Stralsund–University of Applied Sciences

- Stadtwerk Haßfurt GmbH

- Centre for Research & Technology Hellas (CERTH)

- Information Technology for Market Leadership G.P

Fördermaßnahme

Deutsch-Griechisches Forschungs- und Innovationsprogramm

(Greek-German Bilateral Research and Innovation Cooperation)

Zuständiges Ministerium

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

weitere Informationen

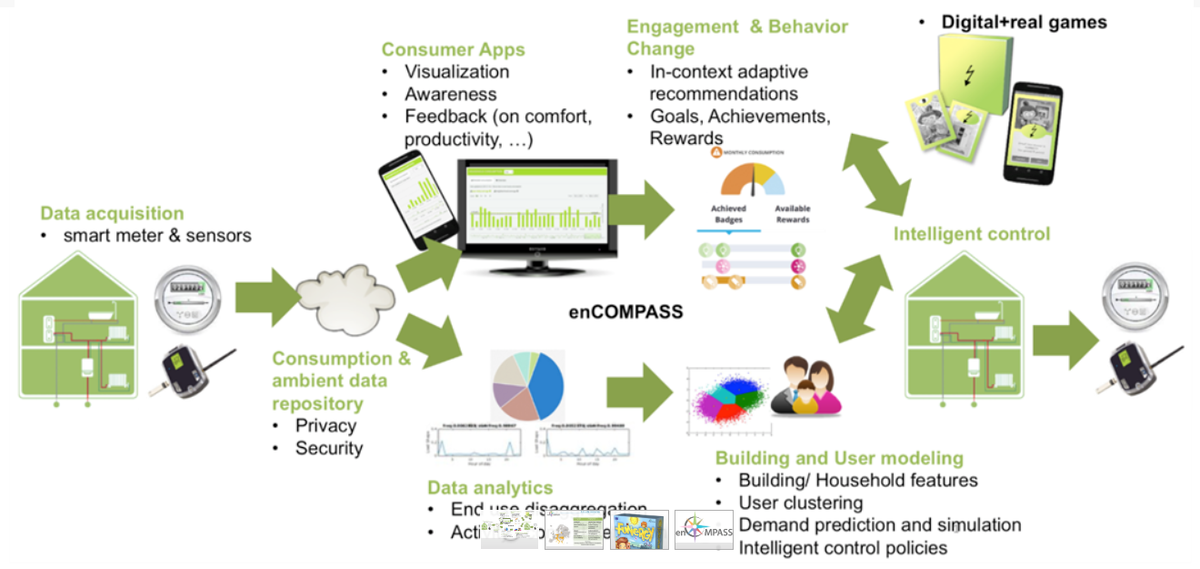

The enCOMPASS project will implement and validate an integrated socio-technical approach to behavioural change for energy saving, by developing innovative user-friendly digital tools for making energy data consumption available and understandable for the different users and stakeholders (residents, employees, pupils, building managers, utilities, ICT providers) empowering them to collaborate to achieve energy savings and manage their energy needs in energy efficient, cost-effective and comfort-preserving ways.

It will demonstrate how this can be achieved by a novel approach that integrates user-centered visualisation of energy data from smart sensors and user-generated information with context-aware collaborative recommendations for energy saving, intelligent control and adaptive gamified incentives enabling effective and sustained behavioural change

The IACS participates in the enCOMPASS project through a cooperation agreement with the European Institute for Participatory Media, and is active in particular in the work on visualization, gamification and real-world pilots led by Prof. Dr. Jasminko Novak.

Aktuelles zum Thema:

Im Forschungsprojekt CROWDEX wird die Anwendung von Experten-basierten Crowdsourcing zur Entwicklung neuartiger Anwendungen für kooperative Wissenserschließung in heterogenen Informationssammlungen untersucht. Das Ziel ist es ein neuartiges Modell für kooperative Wissenserschließung mittels Experten-basierten Crowdsourcing prototypisch zu entwickeln und seine Eignung empirisch zu untersuchen. Den empirischen Untersuchungskontext stellt das Anwendungsbereich der Digital Humanities dar.

In Zusammenarbeit mit dem European Institute for Participatory Media e.V.

Projektleiter: Prof. Dr. Jasminko Novak

Sim4SEEd

Steht für „Simulation and digital game-based learning for Software Engineering Education“. Ziel des Projekts ist der Entwurf und die Implementierung eines Frameworks für die effiziente Erzeugung von Spielen zur Unterstützung der Ausbildung auf dem Gebiet des Software Engineering. Dabei liegt der Fokus des Projekts auf Softwareprozessen, einem der Wissensgebiete im SE, welche sich allein durch „traditionelle“ Lehrmethoden (Vorlesungen, Übungen) weniger gut vermitteln lassen.

Ausführlichere Informationen zum Projekt gibt es auf der Webseite des Projekts: www.sim4seed.org.

Im Forschungsprojekt GamifyIT wird ein Modell und Design Framework für adaptive Gamifizierung von IT-Anwendungen entwickelt in ausgewählten Fallstudien validiert (z.B. in SmartEnergy, eLearning, Social Innovation).

In Zusammenarbeit mit dem European Institute for Participatory Media e.V.

Projektleiter: Prof. Dr. Jasminko Novak

Im Forschungsprojekt SOCIALCrowd ein domänen-übergreifendes Design-Frameworks für Entwicklung von „socially-aware“ Crowdsourcing-Anwendungen entwickelt. Das Ziel ist es, klassische Modelle, die auf dem „Owner-Worker“ Modell basieren, um kooperative, „socially-aware“ Elemente zu erweitern, die Erkenntnisse der Theorie des kollektiven Handels integrieren. Hierzu werden bisherige Erfahrungen mit verschiedenen Modellen des Crowdsourcing und der Human Computation an Fallbeispielen aus unterschiedlichen Anwendungsdomänen untersucht und zur Entwicklung eines innovativen integrierten Modells zusammengeführt werden.

In Zusammenarbeit mit dem European Institute for Participatory Media e.V.

Projektleiter: Prof. Dr. Jasminko Novak

Projekte im CC Bioinformatics

Das Competence Center Bioinformatics forscht im Bereich der Bioinformatik, der berechnenden Biophysik und der Systembiologie.

Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Entwicklung von Software-Modellen für die Berechnung von biologischen Systemen. Noch ausführlichere Informationen finden Sie unter bioinformatics.fh-stralsund.de (auf Englisch).

DNA und Chromatin

Bioinformatics

Die DNA (Deoxyribonucleic Acid) ist der Träger der Erbinformation jeder lebenden Zelle. Beispielsweise befindet sich in einer menschlichen Zelle DNA einer Gesamtlänge von etwa 2 m. Sie befindet sich in einem Zellkern, der nur 2 Mikrometer groß ist, also eine Million mal kleiner ist. Dazu muss die DNA systematisch verpackt werden. Die DNA ist zunächst um sogenannte Nukelsomen gewickelt, die das Chromatin bilden. Das Chromatin bildet die Chromosomen, die wiederum den Zellkern bilden. Ein Verständnis des Verpackungsprozesses ist wichtig, da die DNA die ganze Zeit abgelesen wird und die abgelesenen Bereiche vom Zustand (z.B aktiv, inaktiv) und Art der Zelle (z.B. Hautzelle oder Leberzelle) abhängen, und gleichzeitig die Verpackung eine entscheidende Auswirkung auf die Aktivität des Ablesens hat.

Das CC Bioinformatics entwickelt Simulationssoftware für DNA und Chromatin. Es untersucht biologische Vorgänge mit Simulationen und statistischen Verfahren.

Simulation einzelner DNA-Moleküle

In Experimenten wird an das Ende eines kurzen DNA-Stücks ein winziges, paramagnetisches Kügelchen geheftet, wodurch es möglich wird, diese DNA in einem magnetischen Feld zu ziehen und zu verdrehen. In diesem Projekt werden im Computermodell solche DNA-Einzelmolekülexperimente nachgestellt. Dazu werden physikalische Modelle der DNA genutzt und unter verschiedenen Einflussfaktoren mit einem sogenannten Metropolis-Monte Carlo-Algorithmus berechnet. Damit kann das Verhalten der DNA detailliert untersucht werden und Einblicke gewonnen werden, die im Mikroskop nicht beobachtbar sind. Die gewonnenen Ergebnisse werden mit neuesten experimentellen Ergebnissen verglichen und helfen, theoretische Modelle aufzustellen und zu verbessern.

Diese Arbeit erfolgt in Kooperation mit der Gruppe “Single molecule investigations of DNA motors” von Ralf Seidel am Biotechnology Center der TU Dresden.

Computersimulationen von Chromatin

Trotz intensiver Bemühungen ist die dreidimensionale Struktur des Chromatins auch 30 Jahre nach seiner Entdeckung unklar. Das CC Bioinformatics hat in den letzten Jahren ein Computermodell entwickelt, das die dreidimensionale Struktur von Chromatin quantitativ beschreibt.

Die Simulationen helfen zu erklären, wie die Stärke der internukleosomalen Wechselwirkung und andere Faktoren wie der genomische Abstand zwischen den Nukleosomen oder die Bindung von Proteinen wie H1 die Struktur regulieren.

Diese Arbeiten werden in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Genome Organisation & Function von PD Dr. Karsten Rippe am Bioquant/Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg durchgeführt.

Positionen von Nukleosomen und deren Funktion

Die Lage von Nukleosomen auf der DNA wird in der lebenden Zelle aktiv gesteuert und hat einen wesentlichen Einfluss auf die Genaktivität. Die Positionen können genomweit durch Hochdurchsatzverfahren bestimmt werden. Im Projekt EpiGenSys, das von EraSysBio+ bzw. dem BMBF gefördert wird, untersuchen wir den Zusammenhang zwischen dem Zellzustand, der Position von Nukleosomen und der räumlichen Struktur.

Metastatische Progression

Bioinformatics

Der Prozess der Metastasierung bei Tumorerkrankungen ist immer noch ein viel diskutiertes Thema. Verschiedene bekannte Theorien unterscheiden sich schon in grundlegenden Details. Im Rahmen des Projektes „Computersimulation der Metastasierung“ wird ein Computermodell entwickelt, das dabei helfen soll diese Vorgänge quantitativ besser zu verstehen. Computersimulationen sind dazu gut geeignet, da ihre Vorhersagen quantitativ untersucht und validiert werden können. Im Gegensatz zu mathematischen Modellen ist das Computermodell jedoch flexibler und ermöglicht eine detailliertere Sicht auf den metastatischen Prozess. So können mit Hilfe unseres Computermodells verschiedene Szenarien (z.B. metastasieren Metastasen?) und auch verschiedene Behandlungen der Krebserkrankungen simuliert werden.

Im Computermodell werden die einzelnen Vorgänge, wie z.B. das Wachstum des Primärtumors oder das Abwandern von Zellen aus dem Tumor in die Blutbahn, entweder mit Hilfe von mathematischen Funktionen (stetig) oder durch die Simulation jedes einzelnen Zellteilungs-, Zelltot- und Abwanderungs-Ereignisses (diskret) abgebildet.

Das Computermodell funktioniert wie eine Art Baukasten. Das zu simulierende Gesamtsystem wird aus mehreren stetigen und diskreten Einzelbausteinen zusammengesetzt. Jeder verwendete Baustein kann dabei individuell parametrisiert werden, wodurch die Flexibilität des Computermodells entsteht.

Um die Konfiguration des Gesamtsystems zu vereinfachen, wurde ein XML-Schema entwickelt, mit dessen Hilfe das zu simulierende System beschrieben werden kann. Dieses Format soll auch zur Veröffentlichung dienen. Dazu wird zurzeit eine Webplattform entwickelt, auf welcher die Konfigurationen und die resultierenden Simulations- und Analysedaten veröffentlicht werden sollen. Somit können Interessierte detailliert nachvollziehen, mit welchen Parametern jeweils simuliert wurde.

Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Udo Schumacher, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, unter Beteiligung von Prof. Dr. Andreas Wree, Universität Rostock, durchgeführt.

Projekte im CC Software Quality

Im Competence Center Software Quality liegt der Schwerpunkt der Forschung auf dem Softwaretest – speziell auf Methoden des modellbasierten Testens. Dabei werden Testfälle aus formalen Modellen generiert, die die zu prüfenden Eigenschaften des getesteten Systems beschreiben. In zwei aktuellen Projekten werden die Anwendungsdomänen Embedded Software im Automotive-Bereich und Webanwendungen betrachtet.

Mobile Privatsphäre und Sicherheit

Software Quality

Mobile Privatsphäre und Sicherheit ( Software Quality)

Mitarbeiter: Prof. Dr.-Ing. Andreas Noack, Johannes Pohl M. Sc.

Durch die fast allgegenwärtige Präszenz von Smartphones im privaten und geschäftlichen Umfeld ergeben sich ernstzunehmende Gefahren für die Sicherheit von personenbezogenen Standortdaten (Location Privacy). Im Forschungsprojekt wird gezeigt, wie einfach ein Smartphone ohne Kenntnis des Nutzers geortet werden kann. Dies geschieht durch Auswertung von Signalparametern (Signalstärke, Ankunftszeit) aus drahtlosen Netzwerken (WLAN, Bluetooth etc.).

Im zweiten Teil des Projekts geht es um konkrete Angriffe auf Funkschnittstellen (WLAN, NFC etc.). Diese sollen vor allem durch Fuzzing-Techniken realisiert werden.

Prof. Dr. rer. nat.

Gero Wedemann

Leiter des Institute For Applied Computer Science (IACS)

Tel:

+49 3831 45 7051

Raum:

326, Haus 4

Prof. Dr.-Ing.

Jasminko Novak

Vice-Director of the IACS - Institute for Applied Computer Science, Head of CC Human-centered Intelligent Systems & Sustainability, Mitglied Forschungskommission der Hochschule, Leitung Lehreinheit Wirtschaftsinformatik

Tel:

+49 3831 45 6608

Raum:

325, Haus 21

Prof. Dr. rer. nat.

Gero Szepannek

Statistik, Wirtschaftsmathematik und Machine Learning

Tel:

+49 3831 45 6672

Raum:

322, Haus 21

Prof. Dr. rer. nat.

Christian Bunse

Prodekan, Professor

Tel:

+49 3831 45 7306

Raum:

306c, Haus 4

Prof. Dr. rer. nat.

André Grüning

Vorsitzender des Senats, Mathematik und Künstliche Intelligenz, Vertrauensdozent der Heinrich-Böll-Stiftung

Tel:

+49 3831 45 6596

Raum:

325, Haus 4

Prof. Dr.-Ing.

Andreas Noack

Tel:

+49 3831 45 6626

Raum:

222, Haus 4

Prof. Dr. rer. nat.

Jan Sölter

Künstliche Intelligenz

Tel:

+49 3831 45 6630

Raum:

332c, Haus 4

Tilo Zülske

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Tel:

+49 3831 45 6950

Raum:

103a, Haus 4

Sarah Gnoth

Projektmitarbeiterin MDZ Rostock

Tel:

+49 3831 45

Raum:

107, Haus 21

Jessica Laufer

Projektmitarbeiterin

Tel:

+49 3831 45 6948

Raum:

Raum 35 / Haus W9 | BFW

Prof. Dr. rer. nat.

Gero Wedemann

Leiter des Institute For Applied Computer Science (IACS)

Tel:

+49 3831 45 7051

Raum:

326, Haus 4

Prof. Dr.-Ing.

Jasminko Novak

Vice-Director of the IACS - Institute for Applied Computer Science, Head of CC Human-centered Intelligent Systems & Sustainability, Mitglied Forschungskommission der Hochschule, Leitung Lehreinheit Wirtschaftsinformatik

Tel:

+49 3831 45 6608

Raum:

325, Haus 21

Prof. Dr. rer. nat.

Gero Szepannek

Statistik, Wirtschaftsmathematik und Machine Learning

Tel:

+49 3831 45 6672

Raum:

322, Haus 21